2025年は、全国的にクマの出没が相次ぎ、2006年以降最多の人的被害が発生しています。

山間部だけでなく、住宅街や通学路など「人の日常生活圏」にもクマが姿を見せるケースが増えており、自治体による警戒や捕獲体制の強化が続いています。

この記事では、北海道在住、実家近くの川にヒグマが出没したことがある筆者が

- 2025年10月現在の被害状況

- クマが人里に出没する背景

- クマに遭わないために

- クマに遭ったときは

- 政府や自治体の対策(捕獲・緊急銃猟など)

を整理し、2025年のクマ問題と対策を分かりやすくまとめました。

「ニュースではよく聞くけど、何が起きているの?」

「今年はどうしてクマが多いの?」

「遭わないためには、遭ったときはどうしたらいいの?」

と感じている方に向けて、やさしく解説します。

人生においてクマに遭う確率は低いけれども、

いざという時、知っているのと知らないのとでは大違いです!

一読して、知識をたくわえていってほしいな!

2025年はクマの出没が多い年に

2025年は、全国的にクマの出没が相次いでいます。

特に秋に入ってからは、ニュースやSNSでも「クマが街中に現れた」「人が襲われた」といった報道を頻繁に目にするようになりました。

2025年度(4月以降)にクマに襲われて命を落とした人の数は、10月21日時点で7人。

(情報元:環境省速報値、時事ドットコム)

統計が存在する2006年度以降で、過去最多を更新しました。

【2025年10月30日追記】

クマに襲われて死亡した人の数が12人となり、

これまで過去最多であった2023年度の6人から、2倍になってしまいました。

つまり、2025年は特に「クマによる被害が深刻な年」なんですよ!

ひとごとじゃないよね、

住宅街や学校の近くにも出てきてるから、怖いよぉ〜

クマの出没が増えている原因

2025年にクマの出没が多いのは、「人間社会の変化」と「環境変化」の両方が重なった結果です。

特に、人口減少による里山の手入れ不足と、温暖化による餌の減少が大きな要因となっています。

◯ 人口減少と里山の手入れ不足

- 耕作放棄地の増加

過疎化と高齢化によって、手入れされない田畑が増え、森林が拡大しています。

その結果、山と人の暮らしの境目があいまいになりました。 - 緩衝地帯の消失

かつて人里と森の間にあった里山は、昔は薪を取るなどして適度に管理されていましたが、今は放置されがちです。

人とクマの間にあった「クッションゾーン」がなくなり、クマが簡単に人里まで来られるようになりました。

「里山」が大事だってこと、初めて知ったよ

◯ 温暖化などによる食料不足

- 木の実の凶作

近年の気候変動により、ブナやドングリなどの実りが悪い年が続いています。

特に2025年は凶作傾向が強く、冬眠前に十分な脂肪を蓄える必要のあるクマにとっては深刻な問題です。 - 行動範囲の拡大

冬眠前に十分な脂肪を蓄える必要があるクマは、餌を求め、より活動範囲を広げます。

その結果、山を降りて、人家や農地など、人間の生活圏に出没するケースが増えています。 - 餌への慣れ

人間の生活圏には、ゴミも含め、栄養価の高い食べ物がたくさんあります。

それらを学習したクマが、より頻繁に人の近くに出没するようになっています。

ここ数年、ずっと「ドングリの不作」って言ってる気がする

ドングリの不作の原因には

・気温が上昇するとドングリの実りが悪い

・開花時期に雨が降ると花粉が飛ばない

・ナラ枯れによる樹木の衰退

などの複合的な要因があるようです!

◯ 人間への慣れと警戒心の低下(北海道の場合)

- かつての北海道では「春グマ駆除」が行われていた

クマは人間を恐れ、人里に近づかない傾向がありました。 - 春グマ駆除の廃止(1990年)とハンター数の減少

クマが山中で銃に追われる機会が激減しました。

「春グマ駆除」が廃止された結果、ヒグマの個体数は、

1991年の約5500頭から2023年には約1万1600頭へと倍増。

人間に追われる経験が減り、人間を恐れないクマが増えたことも、

出没増加の一因とされています。

「春グマ駆除」の廃止は、

一部地域で絶滅の危機に瀕したことが主な理由らしいです

生態系も守らないといけないし、難しい問題だよね

クマが特に危険な時期

クマに遭遇しやすいのは、春(4〜5月)と秋(9〜11月)です。

- 春(4〜5月):冬眠明けでお腹をすかせており、日中も活発に活動します

- 秋(9〜11月):冬眠前に脂肪を蓄えるため、昼夜問わず餌を探します

特に10月〜11月は、被害報告が最も多い時期です。

11月から12月にかけての冬眠に備え、クマが活発に餌を求めるため、人との遭遇リスクも高まります。

この時期は、登山やキャンプなどの際に、鈴や笛などで「人間の存在を知らせる」ことが大切です。

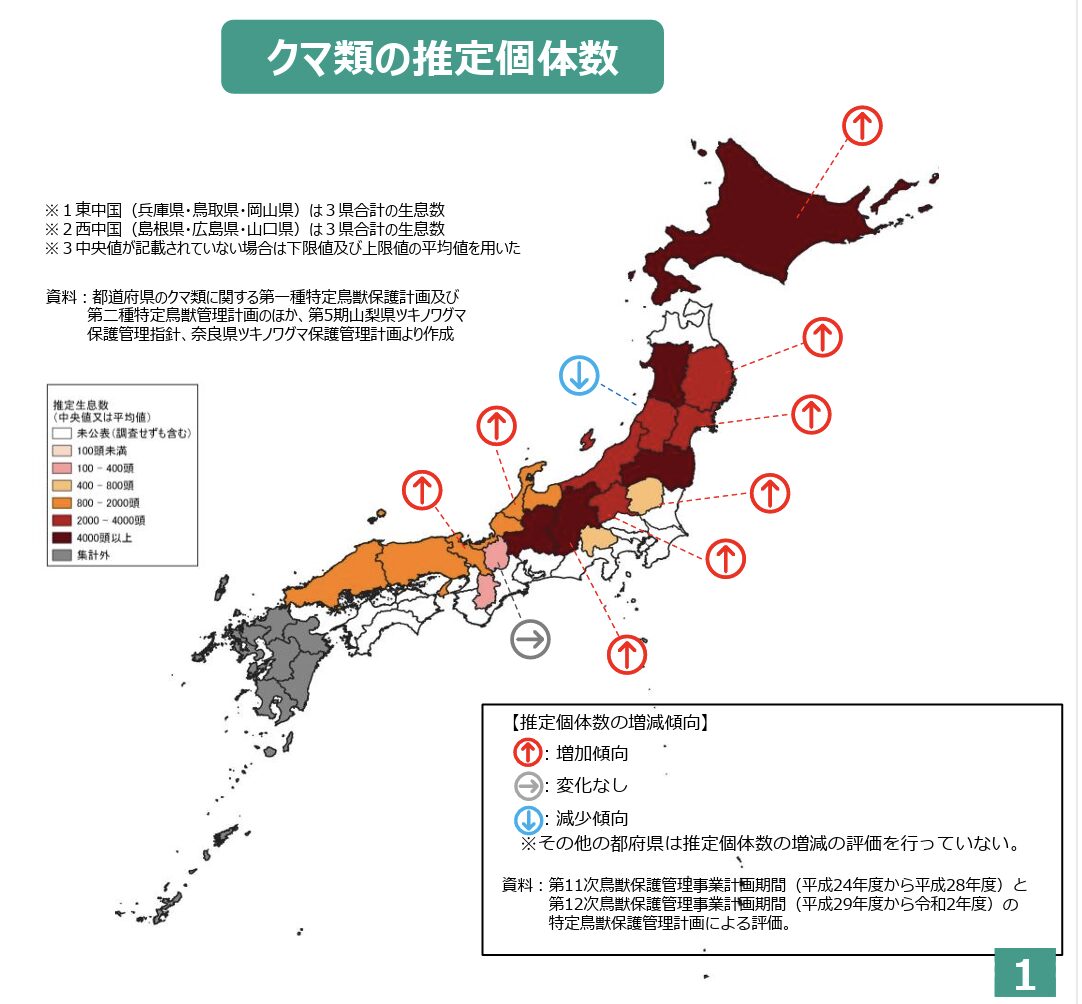

クマが出没する地域と生息する種類

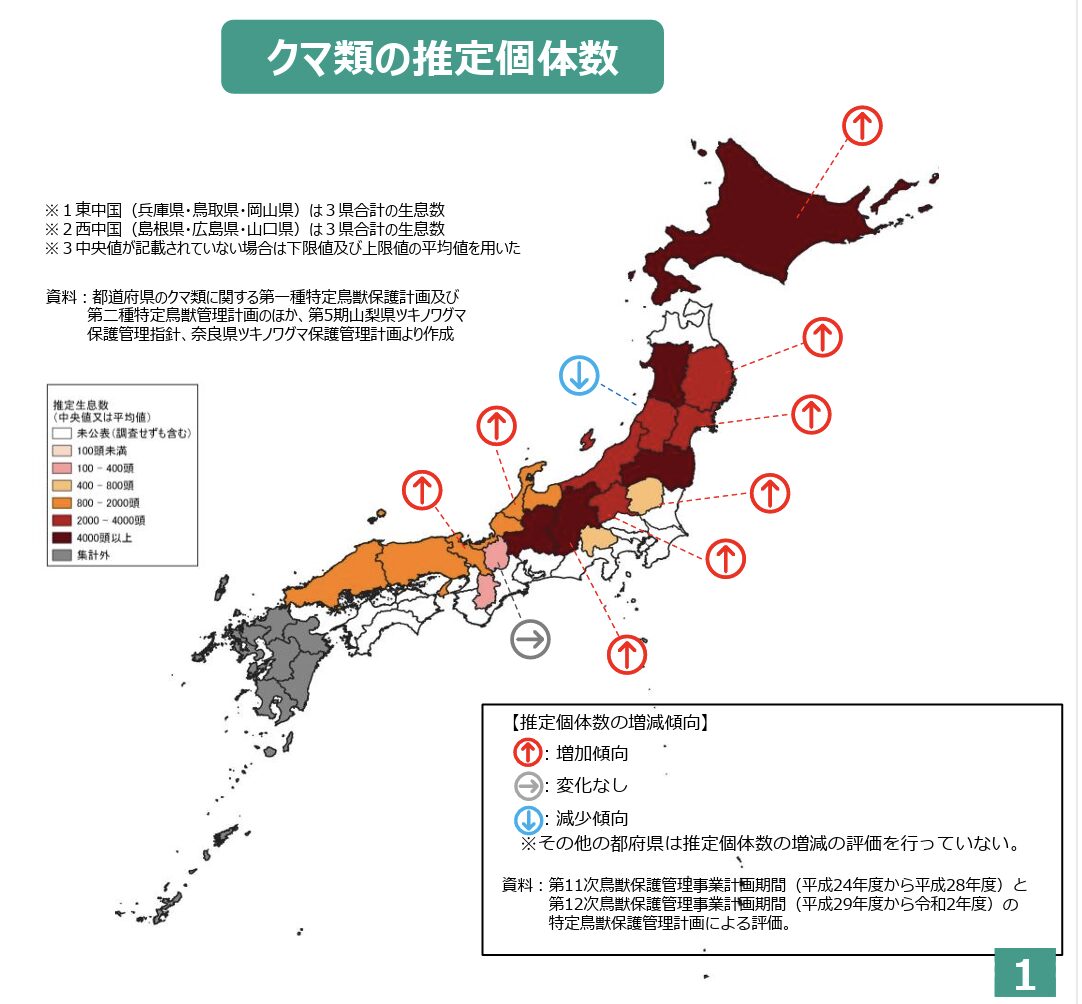

(画像出典:環境省「クマ類の生息状況、被害状況等について」)

◯ クマが出没する地域

日本でクマが多く出没するのは北海道、秋田県で、

この2県だけで全国の出没件数の約4割を占めています。

(令和5年(2023年)12月末時点の情報:環境省)

- 北海道:ヒグマが生息

出没件数は 全国最多で約5,818件 - 秋田県:ツキノワグマが生息

出没件数は 約3,663件

◯ クマが出没しない地域

一方で、クマが生息していない県もあります。

- 本州で唯一:千葉県(房総半島が他の山地とつながっていないため)

- 九州地方:1950年代頃までにツキノワグマは絶滅したと考えられている

- 四国地方:愛媛県・香川県には不在

- 淡路島・沖縄などの離島にも生息なし

北海道も、利尻島、礼文島などの離島には生息していないとされています。

利尻島では2022年7月に、

クマのような動物の足跡が発見されたという報道がありましたが、

クマと断定できるものではありませんでした

◯ ヒグマとツキノワグマの違い

なお、ヒグマはツキノワグマよりも圧倒的に強く、攻撃性も高いため、

遭遇時の危険度が非常に高いとされています。

| 特徴 | ヒグマ(エゾヒグマ) | ツキノワグマ |

|---|---|---|

| 生息地 | 北海道 | 本州と四国 |

| 大きさ | 大型 体長1.5〜2.8m 体重300〜500kg(オス) | 中型 体長1.2〜1.8m 体重50〜150kg(オス) |

| 見た目 | 茶色や黒褐色の毛色 肩の筋肉がこぶのように盛り上がっている 耳が丸くて短め | 黒い毛色 胸に白い三日月模様がある 耳が尖っていてやや長い |

| 性格 | 荒く攻撃的な面が強い | 比較的臆病で人間を避ける傾向がある |

シロクマ(ホッキョクグマ)は

・北極圏に生息

・体長2.0〜2.5m

・体重400〜600kg(オス)

・攻撃性は比較的低い

とされているよ

クマに遭わないための行動と準備

クマと出会わないためには、「時間・場所・行動」を意識して避けることが大切です。

◯ 主な活動時間

- 早朝・夕方:もっとも活発に動く時間帯で、採食活動が盛んになります。

- 夜間:人を避けるために夜行性になる場合もあります。

- 冬眠前(10〜11月)は、夜間も活動が活発になります。

◯ 注意が必要な条件

- 天候:雨や霧の日など、天候が悪い日は活動が活発になることがあります。

- 時期:春(山菜シーズン)と秋(実りの季節)は人間と熊が同じ場所で行動しやすい

ので特に注意。 - 場所:沢沿い・どんぐりの多い林・藪などはクマの通り道です。

◯ 回避策

- 出没情報をチェックし、危険な地域には近づかない

- 複数人で行動する

- 騒音を出す(鈴・笛・ラジオなど)

- クマの活動時間(早朝と夕暮れ時)を避ける

- 食べ物やゴミの管理を徹底する(匂いが漏れないよう密閉する・持ち帰る)

また、子グマを見つけたら絶対に近づかないこと。

母グマがすぐ近くにいる可能性が高く、最も危険な状況です。

クマの足跡や糞を見つけた場合も、必ず引き返してください。

「知識がある」ことが、身を守ることにつながります!

クマが嫌がるもの

クマは「音・光・匂い」に敏感です。

これらをうまく使うことで、遭遇を防げる場合があります。

- 音:熊鈴・ホイッスル・爆竹・ラジオなど。

※ 常に鳴らし続けるとクマが慣れてしまうため、間隔をあけて鳴らすのが効果的だそうです - 光と動き:ピッケルなどの金属の、キラキラした反射光を怖がるという説があります。

- 匂い:クマ撃退スプレー、カプサイシン入りの忌避剤、木酢液などの刺激臭、ネギ類の匂いを嫌うと言われています。

- その他:犬の吠える声、電気柵などもクマよけに役立ちます。

光や匂いは、遭遇した場合の対策にも利用できるかもしれないけど、

遭わないに越したことはない!

なぜクマは人を襲うのか

クマは基本的には臆病な動物です。

そんなクマが人を襲う理由は、大きく3つに分けられます。

- 排除(防御)

不意の遭遇で驚き、自己防衛として攻撃する。

特に母グマが子グマを守ろうとする場合に顕著です。 - 食害(餌として)

人の食べ物やゴミに慣れ、人間を餌と認識してしまう。 - 戯れ(苛立ち)

繁殖期などで興奮状態になり、攻撃的になる。

ヒグマの場合は、ごくまれに捕食目的で襲うケースもあり、非常に危険です。

ツキノワグマは人間を恐れていて、基本的に人を避けますが、人を襲う場合の多くは、威嚇や恐怖から身を守るための反撃として行われます。

クマは人間が怖い、人間もクマがこわい

意見は一致しているのに人的被害が起きてしまうのは、悲しいことですね

もしもクマに遭遇したらどうすべきか

もしクマと出会ってしまったら——

最も大切なのは、落ち着くことです。

◯ 遭遇したら

- 背中を見せて走らない

- ゆっくりと後退し、距離を取る

- 大声を出したり石を投げたりしない

◯ 襲われた場合

クマは相手の顔や鼻を狙う習性があります。

上から下ではなく、水平方向に腕を動かすそうです。

もし倒されてしまったら、うつ伏せになって両腕で頭と首を守り、

できるだけ体を低くして丸くなりましょう。

反撃せず、動かずにやり過ごす方が、助かる可能性が高いとされています。

クマは基本的には臆病で戦いたくないので、

相手に攻撃の意思がないとわかると、いずれ去っていくそうです

「いなくなるまで背中側は耐えろ!」って誰かが言ってた

補足|ヒグマの天敵「人間」と行政の対策

日本の自然界において、ヒグマやツキノワグマの成獣に天敵はほとんど存在しません。

天敵といえるのは、人間だけです。

そのため、クマの生息数を適切に保つには、人間による管理・捕獲が欠かせません。

◯ 北海道のヒグマ捕獲計画(2025~2034年度)

北海道では、ヒグマの個体数増加による農作物被害や人身事故を防ぐため、

2025年度から2034年度までの10年間で計12,540頭を捕獲する計画を立てています。

この計画は、全道のヒグマの個体数をおよそ8,200頭程度に維持することを目的としています。

また、2025年度のツキノワグマの捕獲上限数は796頭で、2024年度と同じ見込みです。

これらの数値は、自然保護と人命保護のバランスを取りながら定められています。

◯ 指定管理鳥獣への指定で捕獲・調査が強化

2024年4月から、ヒグマとツキノワグマは「指定管理鳥獣」に指定されました。

これにより、捕獲や調査にかかる費用が国から支援されるようになり、

自治体による対応体制が強化されています。

指定管理鳥獣制度の導入により、地域ごとにクマの生息状況を把握し、

出没リスクに応じた迅速な対応が可能になりました。

◯ 緊急銃猟制度の施行(2025年9月)

2025年9月1日から、新たに「緊急銃猟」制度が施行されました。

これは、人の日常生活圏にクマが侵入した場合などに、

市町村長の判断で猟銃の使用を許可できる制度です。

◾️ 実施の概要

- 施行日:2025年9月1日

- 実施主体:市町村長

- 委託対象:ハンターなど

- 実施場所:農地・河川敷・建物侵入など、安全が確保できる生活圏内

- 禁止場所:往来の多い中心街など、弾が人や住宅に当たる恐れのある場所

◾️ 緊急銃猟が可能となる条件

- 人の日常生活圏にクマが侵入、または侵入の恐れが大きいこと

- 緊急性が認められること

- 猟銃以外の方法では捕獲が困難であること

- 住民の避難など、安全性が確保されていること

以前は、市街地での発砲は原則禁止でしたが、

緊急銃猟では、市町村が主体となってハンターに委託できるようになっています。

以前は、危険が迫った場合に限って、

警察官が猟友会などに発砲を命じる仕組みだったんだって。

「緊急銃猟」制度による、迅速な対応が期待されているよ!

市町村長の判断で市街地で猟銃を使用した場合には、

銃刀法違反にはあたらないのです!

◾️課題と今後の展望

緊急銃猟は、現場での迅速な判断を求められる制度です。

しかし実施にあたっては、いくつかの課題も指摘されています。

- ハンター側の不安:

人身事故が発生した際の責任の所在、危険な状況での判断負担など。 - 自治体の体制整備:

緊迫した状況下で、市町村が即座に判断しハンターと連携できる体制づくりが必要。 - 専門知識の不足:

クマの生態理解、安全確保策の周知、適切な委託判断など、専門的な対応力が求められる。

環境省は、緊急銃猟の実施責任は原則として市町村が負うとしています。

今後は、現場対応の訓練や情報共有体制の充実が重要な課題となるでしょう。

平成30年、北海道砂川市の要請を受けて発砲したハンターが

「弾丸が建物に届く恐れがあった」として

猟銃所持許可を取り消されたことがあったんだって

裁判所も「跳弾の危険があった」と認定しました。

これでは、緊急銃猟の使用に、ハンターが慎重になるのも当然です。

まとめ|共存のために私たちができること

2025年は、クマによる人的被害が深刻化し、「人の生活圏にクマが現れる」ことが日常的なニュースになりました。

背景には、山のドングリの不作や、山林環境の変化、さらに人の生活圏が山の近くまで広がっていることなど、

さまざまな要因が重なっています。

政府・自治体は、捕獲計画や「緊急銃猟」制度の導入など、迅速な対応を進めていますが、

現場では判断の難しさやハンターの負担、責任の所在など課題も多く残っています。

人間とクマの距離が近づきすぎている今、「どう共存していくか」を社会全体で考える段階に来ています。

自然の生態系を守りつつ、人の命を守るためには、「クマが悪い」「人が悪い」ではなく、

お互いの生活圏をどう分けていくかという視点が求められていると思います。